こんにちは。イラストレーターのこばやしです。

今回は食べ物のイラストの描き方のコツを紹介します。

食べ物のイラストは、要素と質感を意識して描くと、それっぽいものを作ることができます。

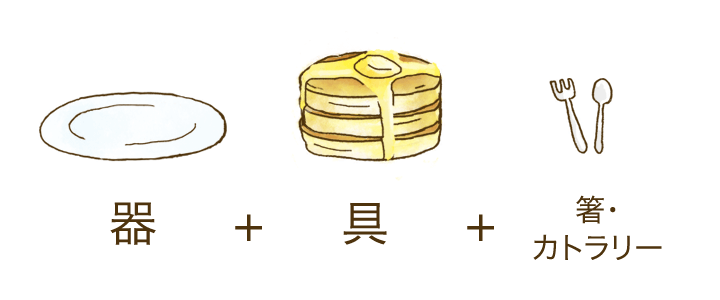

食べ物の要素

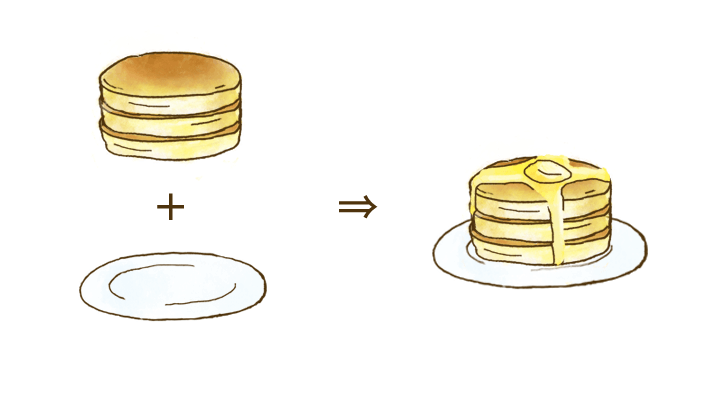

イラストの食べ物の要素は、実際のものと同じで、「器」「具」「箸・カトラリー」の3つです。

「器」は、おにぎりやパンなど、無くても良い場合もあります。

「具」は、調理方法によって形が変わります。

食べ物の質感

「具」の調理方法を意識すると、食べ物の質感を表現しやすくなります。

調理方法は大きく「焼く」「煮る」「揚げる」の3つに分けられます。

「焼く」場合

- カリカリになる

食材の端の色を濃い目にすると、少し焦げた感じのイラストになります。

食材によっては反り返ることもあるので、そういった食材を使う料理を描く場合は、気持ち反り返るように描くとカリカリ感が表現できます。 - テカテカになる

油が多めの料理やお肉は油で光るので、描いたイラストの上に白に近い色で少しだけ食材の端などを塗ると光沢を表現できます。 - しんなりする

葉野菜などは、水分が出てくるためしんなりします。

食材の色の一部を気持ち濃くして、しわを多めに意識して描くとしんなりさが表現できます。

また、葉野菜を描くときは、葉脈の筋をいれると野菜らしくなります。

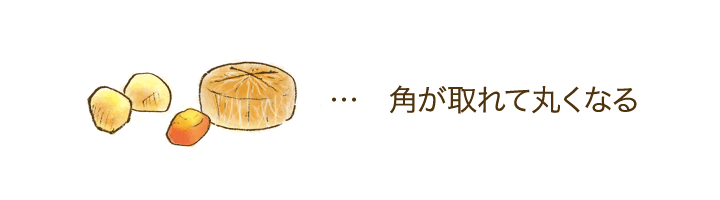

「煮る」場合

- 角が取れて丸くなる

煮ると食材は柔らかくなります。

味が染み込んでいるので、暖色など出汁っぽい色で塗るとそれらしくなります。

煮ると透明になる大根や玉ねぎなどの食材は白系の色で繊維の筋をいれるとそれらしくなります。

「揚げる」場合

- カリっとする

衣が付き、きつね色になります。

衣は、パン粉ベースのものは四角っぽく、小麦粉ベースのものは丸っぽいです。

点描のように明るい色と暗い色を置いていくと表現できます。

唐揚げは描くのが難しいのですが、レモンを近くに置くと唐揚げらしさが上がります。

要素が決まったら、お皿に具をのせる感じで描いていけば完成です。

食べ物の調理方法や、それによって変わる質感は今回紹介した以外にもたくさんあります。

是非いろいろな料理を観察してみてください。