弊社は会社のブログにスポーツネタもOKという寛大な会社です。

さて、シーズン前に様々な物議を醸したJ1リーグのセカンドステージ制復活。

先日チャンピオンシップが行われ、年間勝点1位のサンフレッチェ広島が、ガンバ大阪を下して年間チャンピオンに輝きました。

下克上とはならなかったものの、結果的には年間勝点1位のチームが王者になるという、皆が納得する形で決着したのではないでしょうか。

今回、1シーズンを振り返ってみて、果たしてセカンドステージ制が成功だったのか調べてみました。

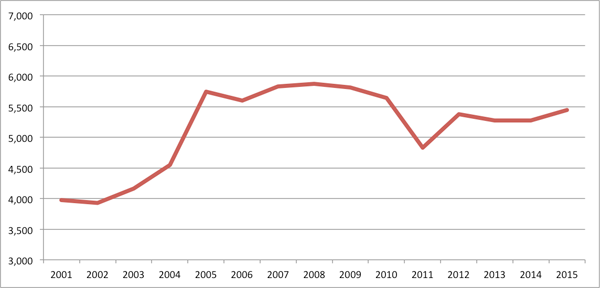

観客動員数は微増

2015年の観客動員数は5,447,602人と前年に比べて約17万人(約3.26%)の増加となっています。

J1リーグ観客動員数の推移

2011年に東日本大震災の影響で大きく落ち込んだ後、持ち直してきて近年は横ばいだったのですが、今年は少し戻したという印象です。

チャンピオンシップ3試合の合計入場者数(約9万5千人)はこれに含まれていませんし、

チャンピオンシップによってスケジュールがタイトになり平日開催が増えたことも考慮すると、

観客動員が微増とはいえ増えているので、セカンドステージ制は成功じゃないかと思えます。

各チームの動員数は成績の反映が顕著に

しかし、結局は上位チームの動員に集中して、下位チームは制度変更による影響が少なかったんじゃないかと思う人もいるかもしれません。

ではチーム毎に見てみましょう。

対象は昨年と今年J1リーグだったチームのみです。

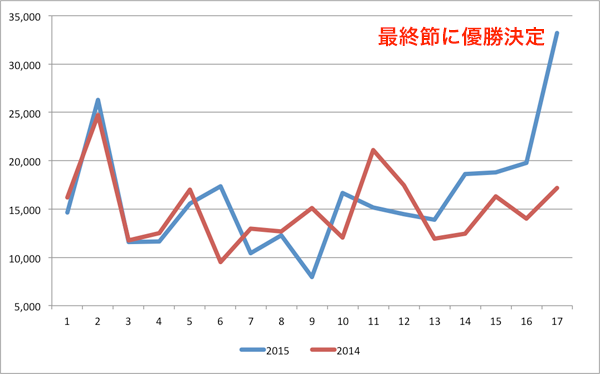

優勝した広島は最終節の増員が影響

昨年との比較(広島)

グラフで見ると顕著なのですが、最終節前までは+約7,500人と微増だったのですが、

優勝が決まる最終節の湘南戦で客足が大幅に伸び年間+23,548人の増加に繋がっています。

1stステージの結果はあまり影響していないのでセカンドステージ制が動員に響いたか判断するのは難しいですが

この上更にチャンピオンシップもあるのでその恩恵を受けられることは間違いないでしょう。

チャンピオンシップ終了後すぐ、クラブワールドカップもあるのでスケジュールは大変そうですが…

ちなみに昨年と今年で序盤に動員が多いのは両方共、VS浦和レッズ戦です。

言わずもがなですが、やはり浦和戦はどのチームにとっても(特に因縁の強い広島は)ドル箱になっていることがよく分かりますね。

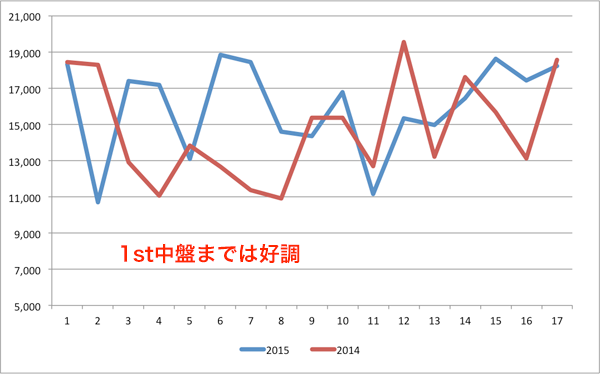

年間3位のG大阪は序盤の動員増に成功も、その後伸び悩む

昨年との比較(G大阪)

昨年三冠達成と本当に強かったガンバ大阪。

今年も1stシーズン中盤までは2位と調子が良く動員も伸びていたのですが、結局は1stシーズンを4位でフィニッシュし、その後は順位に合わせて動員も伸び悩みました。

最終節に動員を伸ばした広島とは対照的ですね。

こちらも動員数が増えた(+21,246人)とはいえ、セカンドステージ制の恩恵を受けられたかどうかは微妙なところです。しかし、最終的にはチャンピオンシップで年間勝点2位の浦和レッズを下し、サンフレッチェ広島と対戦することになったガンバ大阪が、実は一番今年この制度で得をしたチームと言えるかもしれません。

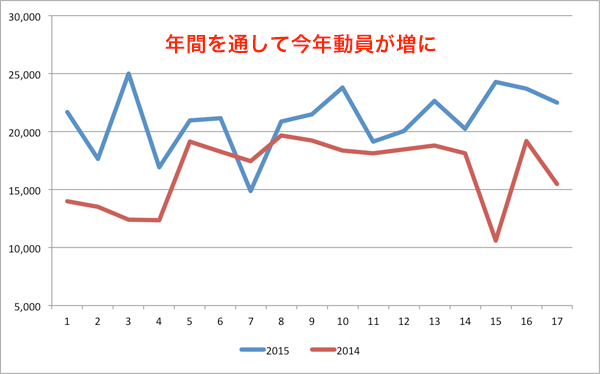

最も観客動員数を伸ばしたのはメインスタンド改修を行った川崎フロンターレ

昨年との比較(川崎F)

ホームスタジアムである等々力競技場のメインスタンドが改修されたことで大幅に増員となった川崎フロンターレは、

年間を通して昨年より動員が増えており、+73,735人ともっとも観客数を伸ばしたチームとなりました。

ただ順位は5、6位にいることが多くステージ優勝争いに絡むことも少なかったので、セカンドステージ制の影響というのは少なさそうです。

1st2位、年間順位4位と高順位で終えたFC東京が動員増加数2位

昨年との比較(F東京)

代表での活躍もありフィーバーしていた武藤選手の勢いに乗って、1stステージ2位と躍進したFC東京も

+61,152人と大きく動員数を伸ばしました。

特に1stステージの伸びは大きく、ステージ優勝を期待した多くのサポーターが、スタジアムに足を運んだことがよく分かります。また武藤選手が移籍することになった2ndステージも、減少するどころかむしろ伸びているところも注目点です。

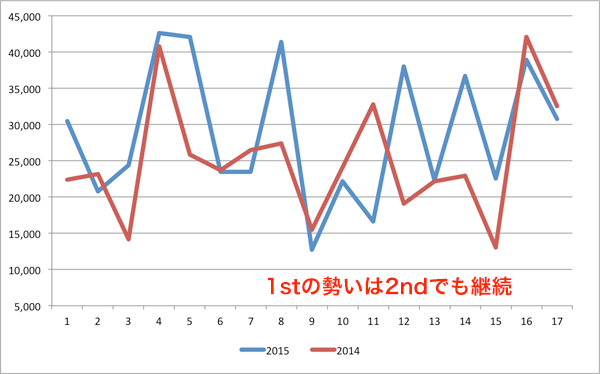

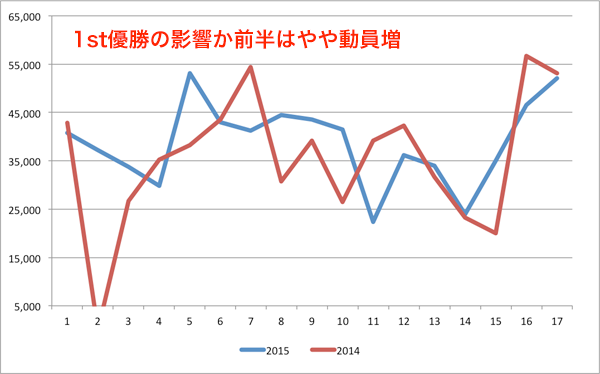

1stステージ優勝の浦和レッズも大きく観客動員数増加

昨年との比較(浦和)

1stステージ優勝し、年間を通して順位が高かった浦和レッズが動員増加数でも第3位(+54,898人)となっています。

ただ昨年は無観客試合が1試合ありましたし、年間を通して順位が高かったのは昨年も同じなので、

もう少しステージ優勝の効果が見られると思ったのですが、それほどでもなかったというのが個人的な印象です。

それでも度々観客数が4〜5万人入るというのはやはり人気のチーム。スゴイですね!

ここまでは観客動員数が増加したチームを見てきました。

では逆に動員減となったチームを見てみましょう。

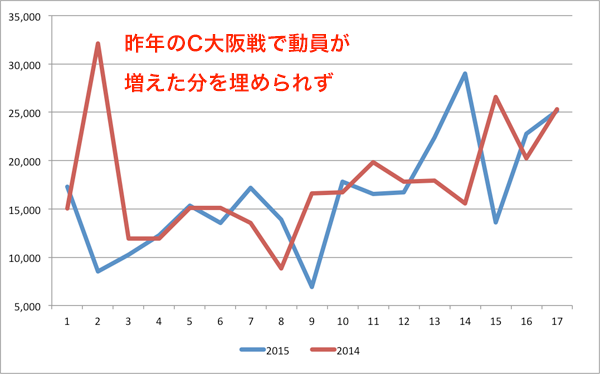

好順位にも関わらず最も観客動員数減となった鹿島アントラーズ

昨年との比較(鹿島)

意外なチームがワースト1位となりました。

リーグ屈指のタイトル数を誇る鹿島アントラーズですが、近年の成績はイマイチ。

今年は5位(1st 8位)という悪くない成績ながらも、やはりサポーターの期待が高いのか動員数減となる-21,125人という厳しい結果となりました。

ただグラフを見ると昨年序盤のセレッソ大阪戦(セレ女の影響でしょうか)で大幅に動員した分を、年間を通して埋められなかったという印象です。

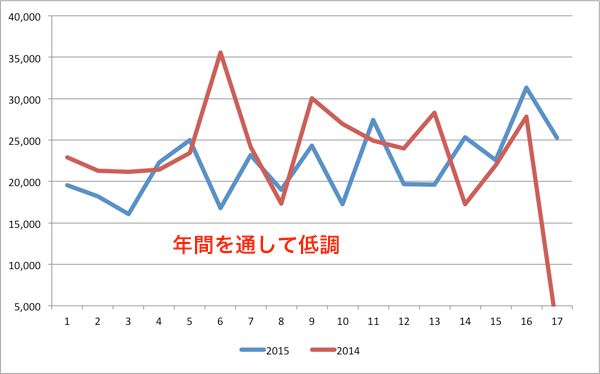

下位に沈んだアルビレックス新潟とヴァンフォーレ甲府がワースト2、3位

昨年との比較(新潟)

アルビレックス新潟は2005年をピークに減少を続けていて、今年も成績が芳しくないこともあり(1st 17位、年間15位)、セカンドステージ制が歯止めになることはありませんでした(-17,740人)。

昨年は最終節が大雪の影響で代替地のカシマスタジアムで行われ大幅に動員を下げたのに、今年は更に下げる結果になってしまいました。

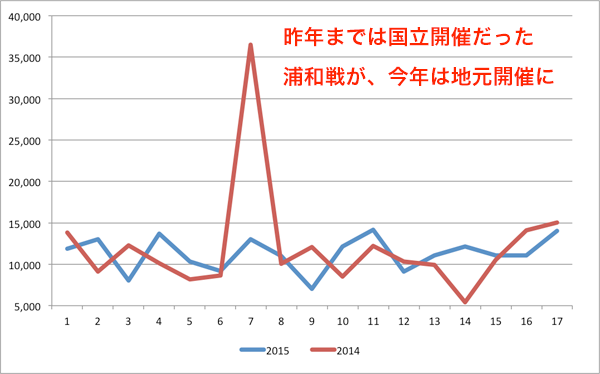

昨年との比較(甲府)

ヴァンフォーレ甲府は-14,862人とワースト3位になりました。

グラフを見ると昨年までドル箱だった浦和戦が国立開催になっていたのですが、今年は地元の中銀スタ開催になったことで動員を下げているのがよく分かります。

ステージ優勝に絡めればもう少し改善もあったかもしれませんが、戦力的に優勝争いが難しい中位・下位チームは地域のプロモーションを増やしていくなど、違った対策を重ねていく必要がありそうです。

最後に全チームの観客動員の増減表です。

| 2014年 | 2015年 | 前年比 | |

|---|---|---|---|

| 仙台 | 257,949 | 253,705 | -4,244 |

| 鹿島 | 300,310 | 279,185 | -21,125 |

| 浦和 | 603,770 | 658,668 | 54,898 |

| 柏 | 182,161 | 185,609 | 3,448 |

| FC東京 | 428,184 | 489,336 | 61,152 |

| 川崎F | 283,241 | 356,976 | 73,735 |

| 横浜FM | 392,496 | 411,759 | 19,263 |

| 甲府 | 206,904 | 192,042 | -14,862 |

| 新潟 | 390,648 | 372,908 | -17,740 |

| 清水 | 241,577 | 251,644 | 10,067 |

| 名古屋 | 284,474 | 276,082 | -8,392 |

| G大阪 | 250,738 | 271,984 | 21,246 |

| 神戸 | 255,185 | 276,512 | 21,327 |

| 広島 | 254,951 | 278,499 | 23,548 |

| 鳥栖 | 240,323 | 228,644 | -11,679 |

| 合計 | 4,572,911 | 4,783,553 | 210,642 |

明らかに増えたメディアへの露出

今年TBSで第2節のFC東京vs横浜F・マリノスが地上波で放送されました。これは実に4年ぶり。

またチャンピオンシップも準決勝と決勝の計三試合が地上波で放送されました。

しかも決勝の二試合は11年ぶりにゴールデンタイムでの放送ということで、私の周りでも普段は興味が無いけど今回は見たという人の声をSNSでいくつか目にしました。

またJリーグの発表によると、スカパーの加入数や新聞記事で取り扱われた数など、一定の増加が見られたようでJリーグ自体へ関心が多く寄せられていた事が分かります。

観客動員増 = セカンドステージの成功 なのか

今回は年間勝点1位の広島が優勝したこともあり不満の声は少なかったですが、やはり年間王者が勝点だけで決まらないというのは、これまでのコアサポーター達が納得するというのは難しいと思います。

ただ短期決戦という分かりやすいコンテンツを用意したことで、観客動員が増えメディア露出へ繋がっており、一定の効果は見られたと言っても良いと思います。

今後はこれを続けていきJリーグをより魅力的なコンテンツとすることで、各チームのスポンサー企業が増えていくようになって初めてセカンドステージが成功したと言えます。

私自身セカンドステージ制への変更は懐疑的でした。

ただJリーグが開幕してまだ22年しか経っておらず、海外のように文化として国民にサッカーが根付くまでは、こうした変革は必要なのかもしれないと今回記事を書いていて感じました。

いかがでしたでしょうか。ぜひ来年度のシーズンでは、Jリーグの動向を気にして観戦してみてください!